Гражданская оборона маяковский видел сон

Гражданская оборона маяковский видел сон

Самоотвод (Про окурок и курок) (Егор Летов, 1988)

Маяковский видел сон:

В смутном поле зреет рис

В хищной чаще зреет зверь

Тише едешь — ярче спишь

Под нейтральным знаком

Под нейтральным небом.

самоотвод

Маяковский видел сон:

Шаг за шагом — наутёк

Кто разбудит на заре?

Кто поймает? кто поймёт?

Под нейтральным снегом

Под нейтральным страхом.

самоотвод

Маяковский жал курок,

Жёг окурок, лил струю

Покатилось колесо

Вот и собран урожай

Под нейтральным флагом

Под нейтральным небом.

самоотвод

Последовательность «небо — знак — страх — флаг — снег» варьирует в зависимости от версии песни.

Стихотворение опубликовано в книгах:

Присутствует на следующих релизах:

Песня исполнялась на следующих концертах:

«Самоотвод» — одна из моих наилюбимейших песен.

Гражданская оборона маяковский видел сон

В песнях и высказываниях Егора Летова полно не всегда очевидных параллелей с текстами крупных русских писателей, но при этом указать на прямые заимствования почти невозможно, и делать мы этого не будем — просто посмотрим на занятные сближения авторов, принадлежавших разным эпохам и культурам. Да и о каких заимствованиях может идти речь, если Летов говорил прямым текстом:

«…когда я делаю песни, мне совершенно наплевать, я это пишу или не я. Я могу цитировать кого угодно, могу не цитировать. У меня весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина».

(Валентин Катаев, «Алмазный мой венец»)

В самом начале книги воспоминаний Валентин Катаев рассуждает:

«Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, „Вечная весна”, а вернее всего, „Алмазный мой венец”, как в той сцене из „Бориса Годунова”, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно…»

Катаев взял название из черновой строчки «Бориса Годунова» и отказался от первоначального заголовка «Вечная весна» — именно так называется одна из самых узнаваемых песен Летова, о которой сам он писал:

«Ключевая вещь в истории создании всего альбома („Сто лет одиночества”). Именно после ее написания стало окончательно ясно, что то, что мы делаем, — это не просто накопление нового материала, который может впоследствии быть как угодно собран, назван и запущен, а нечто особенное. Новое. Цельное. То, чего мы не делали никогда раньше… после этой песни я внутренне ощутил, что произошло что-то очень важное, — как бы взят новый уровень».

А вот что говорил Летов собственно о весне: «Весна очень нравится. Слово волшебное. Это некий глобальный, древний, какой-то неземной, вечный символ».

2. «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что — „карету мне, карету!”»

(Иван Бунин, «Жизнь Арсеньева»)

Фраза Летова «если праздника нет, то эта жизнь […] не нужна» давно стала крылатой. Не лишним будет вспомнить его рассуждения, приведшие к такому выводу:

Как тут не вспомнить «Пир во время чумы» Пушкина:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслаждения —

Бессмертья, может быть, залог,

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

— Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его».

(Андрей Платонов, «Маркун»)

Последний альбом «Гражданской Обороны» получил название «Зачем снятся сны». Однако размышления об этом вопросе можно найти еще в далеком 1990 году, в альбоме «Прыг-скок». «…это, наверное, моя самая любимая, ответственная, выстраданная, немыслимая и дорогая мне работа. Создав эту штуку, я снова „вышел за флажки”, за свои собственные, во всяком случае, флажки», — писал об этом альбоме Егор Летов.

В «Песенке о святости, мыше и камыше» из указанного альбома мы находим следующие строчки:

Всю ночь во сне я что-то знал такое вот лихое

Что никак не вспомнить ни мене ни тебе

Ни мышу ни камышу ни конуре ни кобуре

Скульптор Вадим Сидур, чье творчество ценил Егор Летов (см. интервью «200 лет одиночества»), называл свое позднее творчество термином «гроб-арт». Стихотворения Сидура не так известны, как его скульптуры, — вот фрагмент одного из них:

Всю ночь мне снилось

Самое важное

Единственное

Объясняющее

Зачем жил

Почему родился

Я наслаждался

Ясностью и простотой

Истины

Проснулся

Ничего не мог вспомнить

Понял

Больше никогда не узнаю

Смысла

Прожитой мною жизни

4. Летов неоднократно говорил, что Достоевский — его любимый писатель. Ниже приведены три цитаты, в которых описываются экзистенциальные, метафизические или психологические переживания: 1) Алеши Карамазова; 2) юного Егора Летова; 3) князя Мышкина. Весьма любопытно их сопоставить.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить вовеки веков. „Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…” прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и „не стыдился исступления сего”. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным”. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят”, прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час”, — говорил он потом с твердою верой в слова свои…»

(Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»)

«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима… „В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептикa Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы”».

(Федор Достоевский, «Идиот»)

5. Поклонники ГО наверняка обратили внимание на фразу «Времени больше не будет» из цитаты выше — она звучит рефреном в песне «Солнцеворот»:

Однажды —

Только ты повеpь —

Маятник качнется в пpавильную стоpону

И вpемени больше не будет.

«Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени: оно постоянно сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее; и Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска».

(Андрей Платонов, «Чевенгур»)

Источник образа остановившегося времени надо искать, конечно же, в Библии:

«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (Откровение Иоанна Богослова. 10:6).

6. «Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить… И у меня она есть! И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан».

(Всеволод Гаршин, «Красный цветок»)

Этот фрагмент монолога пациента психиатрической лечебницы из самого известного произведения Всеволода Гаршина можно сравнить с пережитым Летовым психоделическим опытом, о котором он рассказывал в своих интервью:

«Наглядно понял, что нечто, что являет собой человек, — это как аквариум с рыбками, который находится внутри океана. А при смерти он ломается. Он все равно там остается, но у него уже нет рамок. После этого — когда ты вдруг такие вещи понимаешь — становишься немного другим человеком. То есть ты уже не живой, не мертвый, а какой-то вечный, что ли. В следующий раз я вообще уже был не человек, был какой-то вселенной».

7. Летов вряд ли бы удивился, обнаружив героя Гаршина (со всей глубиной его пережитого опыта) в сумасшедшем доме. Такого человека можно встретить где угодно, хоть на заводе:

«Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит, и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего».

(Андрей Платонов, «Поэма мысли»)

8. О том, что «самое страшное — это заживо умереть», как мы прочитали выше, в своих интервью Летов упоминал не раз:

«А, по мне, так… самое страшное это умереть заживо. Это самое чудовищное, что я могу себе представить… И вообще, мне кажется, что лучше уж (и, главное, красивее) яркое, горькое, испепеляющее и победное мгновение света, чем долгая косно-унылая и прозаично-параличная жизнь».

Владимир Высоцкий, чье творчество Игорь Федорович высоко ценил, придерживался схожего мнения:

Мы не умрем мучительною жизнью —

Мы лучше верной смертью оживем!

(Владимир Высоцкий, «В дорогу живо! Или в гроб ложись»)

Можно найти и другие параллели между Летовым и Высоцким:

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

(Владимир Высоцкий, «Я не люблю»)

«Сытый индивидум, существующий в липкой протяженности будней, надежд, желаний, ожиданий и т. д. и т. п., не сотворит чуда, не остановит мир. На это способен лишь тот, кому нечего терять».

9. Тема ухода в лес, возвращения к природе, чуждости городской среды занимала многих художников. Не был исключением и Летов:

«…я хожу ежедневно в лес, потому что в лесу гораздо лучше, уютнее, реальнее, чем на улицах, в жилищах. В лесу я себя чувствую дома, на улицах я себя чувствую, ну как медведь по улице идет. Как слон. Как мышь. Как гроб на колесиках».

В жилищах наших

Мы тут живем умно и некрасиво.

Справляя жизнь, рождаясь от людей,

Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей

В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,

Как бы в короны спрятали глаза,

И детских рук изломанная прелесть,

Одетая в кисейные листы,

Еще плодов удобных не наелась

И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады

Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —

Деревьев влажное дыханье.

Вон дровосеки, позабыв топор,

Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.

Кто знает, что подумали они,

Что вспомнили и что открыли,

Зачем, прижав к холодному стволу

Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,

Мы встали в разные углы,

Мы стали тоньше. Головы растут,

И небо приближается навстречу.

Затвердевают мягкие тела,

Блаженно древенеют вены,

И ног проросших больше не поднять,

Не опустить раскинутые руки.

Глаза закрылись, времена отпали,

И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.

Уж влага поднимается, струится

И омывает лиственные лица:

Земля ласкает детище свое.

А вдалеке над городом дымится

Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным домом.

На двух колесах из камней

Он ехал в горизонте плотном,

Сухие трубы накреня.

Был светлый день. Пустые облака,

Как пузыри морщинистые, вылетали.

Шел ветер, огибая лес.

И мы стояли, тонкие деревья,

В бесцветной пустоте небес.

10. Мы начали с описания творческого метода Летова, которому было «наплевать, я это пишу или не я», можно «цитировать кого угодно», а «весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина». Вот как это работает на практике:

«Песня возникает так — нарастает мучительное напряжение, состояние экстаза. Ходишь месяцами, спать не можешь, водку пьешь, чтоб выдержать. И в некий момент возникает нечто вроде тоннеля или воронки в сердце, из которой и идут слова, звуки, мелодия. Их не я сочиняю — я проводник чего-то родового, единого, общего. Это уже не человеческая плата, уровень ответственности не личностный, не частный».

А вот что написал в 1856 году Алексей Константинович Толстой:

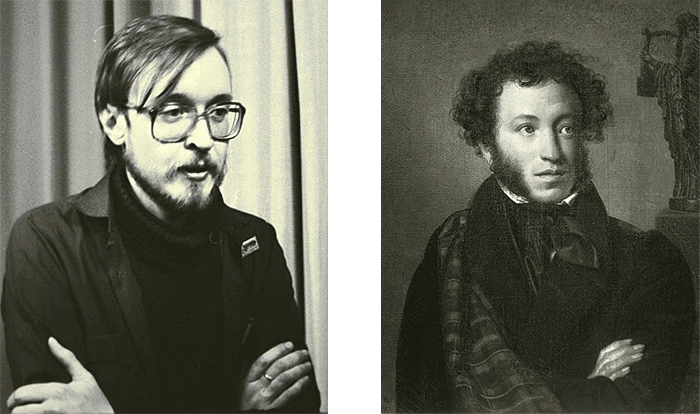

Маяковский видел сон

В его песнях можно найти немало отсылок к различным произведениям и цитат из них, а также имен литературных героев и самих писателей. Но не менее интересны неочевидные переклички между летовским творчеством и русской классикой: «Горький» выбрал 10 примеров такого рода и прокомментировал их.

В песнях и высказываниях Егора Летова полно не всегда очевидных параллелей с текстами крупных русских писателей, но при этом указать на прямые заимствования почти невозможно, и делать мы этого не будем — просто посмотрим на занятные сближения авторов, принадлежавших разным эпохам и культурам. Да и о каких заимствованиях может идти речь, если Летов говорил прямым текстом:

«…когда я делаю песни, мне совершенно наплевать, я это пишу или не я. Я могу цитировать кого угодно, могу не цитировать. У меня весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина».

В самом начале книги воспоминаний Валентин Катаев рассуждает:

«Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, „Вечная весна”, а вернее всего, „Алмазный мой венец”, как в той сцене из „Бориса Годунова”, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно…»

Катаев взял название из черновой строчки «Бориса Годунова» и отказался от первоначального заголовка «Вечная весна» — именно так называется одна из самых узнаваемых песен Летова, о которой сам он писал:

«Ключевая вещь в истории создании всего альбома („Сто лет одиночества”). Именно после ее написания стало окончательно ясно, что то, что мы делаем, — это не просто накопление нового материала, который может впоследствии быть как угодно собран, назван и запущен, а нечто особенное. Новое. Цельное. То, чего мы не делали никогда раньше… после этой песни я внутренне ощутил, что произошло что-то очень важное, — как бы взят новый уровень».

А вот что говорил Летов собственно о весне: «Весна очень нравится. Слово волшебное. Это некий глобальный, древний, какой-то неземной, вечный символ».

2. «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что — „карету мне, карету!”»

(Иван Бунин, «Жизнь Арсеньева»)

Фраза Летова «если праздника нет, то эта жизнь […] не нужна» давно стала крылатой. Не лишним будет вспомнить его рассуждения, приведшие к такому выводу:

Как тут не вспомнить «Пир во время чумы» Пушкина:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслаждения —

Бессмертья, может быть, залог,

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

3. «Еще горела последняя утренняя звезда и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошел через него и потух. А Маркун все забыл. Он стоял, двигал скульями, прилипался и тянулся мыслью за убегающим тараканом и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне. Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее.

— Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его».

(Андрей Платонов, «Маркун»)

Последний альбом «Гражданской Обороны» получил название «Зачем снятся сны». Однако размышления об этом вопросе можно найти еще в далеком 1990 году, в альбоме «Прыг-скок». «…это, наверное, моя самая любимая, ответственная, выстраданная, немыслимая и дорогая мне работа. Создав эту штуку, я снова „вышел за флажки”, за свои собственные, во всяком случае, флажки», — писал об этом альбоме Егор Летов.

В «Песенке о святости, мыше и камыше» из указанного альбома мы находим следующие строчки:

Всю ночь во сне я что-то знал такое вот лихое

Что никак не вспомнить ни мене ни тебе

Ни мышу ни камышу ни конуре ни кобуре

Скульптор Вадим Сидур, чье творчество ценил Егор Летов (см. интервью «200 лет одиночества»), называл свое позднее творчество термином «гроб-арт». Стихотворения Сидура не так известны, как его скульптуры, — вот фрагмент одного из них:

Всю ночь мне снилось

Самое важное

Единственное

Объясняющее

Зачем жил

Почему родился

Я наслаждался

Ясностью и простотой

Истины

Проснулся

Ничего не мог вспомнить

Понял

Больше никогда не узнаю

Смысла

Прожитой мною жизни

4. Летов неоднократно говорил, что Достоевский — его любимый писатель. Ниже приведены три цитаты, в которых описываются экзистенциальные, метафизические или психологические переживания: 1) Алеши Карамазова; 2) юного Егора Летова; 3) князя Мышкина. Весьма любопытно их сопоставить.

«Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить вовеки веков. „Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…” прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и „не стыдился исступления сего”. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным”. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят”, прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час”, — говорил он потом с твердою верой в слова свои…»

(Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»)

«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима… „В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептикa Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы”».

(Федор Достоевский, «Идиот»)

5. Поклонники ГО наверняка обратили внимание на фразу «Времени больше не будет» из цитаты выше — она звучит рефреном в песне «Солнцеворот»:

Однажды —

Только ты повеpь —

Маятник качнется в пpавильную стоpону

И вpемени больше не будет.

В поисках параллелей обратимся к еще одному кумиру Летова:

«Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени: оно постоянно сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее; и Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска».

(Андрей Платонов, «Чевенгур»)

Источник образа остановившегося времени надо искать, конечно же, в Библии:

«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет»

(Откровение Иоанна Богослова. 10:6).

6. «Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить… И у меня она есть! И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан».

(Всеволод Гаршин, «Красный цветок»)

Этот фрагмент монолога пациента психиатрической лечебницы из самого известного произведения Всеволода Гаршина можно сравнить с пережитым Летовым психоделическим опытом, о котором он рассказывал в своих интервью:

«Наглядно понял, что нечто, что являет собой человек, — это как аквариум с рыбками, который находится внутри океана. А при смерти он ломается. Он все равно там остается, но у него уже нет рамок. После этого — когда ты вдруг такие вещи понимаешь — становишься немного другим человеком. То есть ты уже не живой, не мертвый, а какой-то вечный, что ли. В следующий раз я вообще уже был не человек, был какой-то вселенной».

7. Летов вряд ли бы удивился, обнаружив героя Гаршина (со всей глубиной его пережитого опыта) в сумасшедшем доме. Такого человека можно встретить где угодно, хоть на заводе:

Такого же человека можно найти и у Андрея Платонова:

«Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит, и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего».

(Андрей Платонов, «Поэма мысли»)

8. О том, что «самое страшное — это заживо умереть», как мы прочитали выше, в своих интервью Летов упоминал не раз:

«А, по мне, так… самое страшное это умереть заживо. Это самое чудовищное, что я могу себе представить… И вообще, мне кажется, что лучше уж (и, главное, красивее) яркое, горькое, испепеляющее и победное мгновение света, чем долгая косно-унылая и прозаично-параличная жизнь».

Владимир Высоцкий, чье творчество Игорь Федорович высоко ценил, придерживался схожего мнения:

Мы не умрем мучительною жизнью —

Мы лучше верной смертью оживем!

(Владимир Высоцкий, «В дорогу живо! Или в гроб ложись»)

Можно найти и другие параллели между Летовым и Высоцким:

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

(Владимир Высоцкий, «Я не люблю»)

«Сытый индивидум, существующий в липкой протяженности будней, надежд, желаний, ожиданий и т. д. и т. п., не сотворит чуда, не остановит мир. На это способен лишь тот, кому нечего терять».

(Егор Летов)

9. Тема ухода в лес, возвращения к природе, чуждости городской среды занимала многих художников. Не был исключением и Летов:

«…я хожу ежедневно в лес, потому что в лесу гораздо лучше, уютнее, реальнее, чем на улицах, в жилищах. В лесу я себя чувствую дома, на улицах я себя чувствую, ну как медведь по улице идет. Как слон. Как мышь. Как гроб на колесиках».

В одном из ранних стихотворений Николая Заболоцкого эта тема развита очень красочно, можно даже сказать, психоделически — в общем, по-летовски:

В жилищах наших

Мы тут живем умно и некрасиво.

Справляя жизнь, рождаясь от людей,

Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей

В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,

Как бы в короны спрятали глаза,

И детских рук изломанная прелесть,

Одетая в кисейные листы,

Еще плодов удобных не наелась

И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады

Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —

Деревьев влажное дыханье.

Вон дровосеки, позабыв топор,

Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.

Кто знает, что подумали они,

Что вспомнили и что открыли,

Зачем, прижав к холодному стволу

Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,

Мы встали в разные углы,

Мы стали тоньше. Головы растут,

И небо приближается навстречу.

Затвердевают мягкие тела,

Блаженно древенеют вены,

И ног проросших больше не поднять,

Не опустить раскинутые руки.

Глаза закрылись, времена отпали,

И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.

Уж влага поднимается, струится

И омывает лиственные лица:

Земля ласкает детище свое.

А вдалеке над городом дымится

Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным домом.

На двух колесах из камней

Он ехал в горизонте плотном,

Сухие трубы накреня.

Был светлый день. Пустые облака,

Как пузыри морщинистые, вылетали.

Шел ветер, огибая лес.

И мы стояли, тонкие деревья,

В бесцветной пустоте небес.

10. Мы начали с описания творческого метода Летова, которому было «наплевать, я это пишу или не я», можно «цитировать кого угодно», а «весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина». Вот как это работает на практике:

«Песня возникает так — нарастает мучительное напряжение, состояние экстаза. Ходишь месяцами, спать не можешь, водку пьешь, чтоб выдержать. И в некий момент возникает нечто вроде тоннеля или воронки в сердце, из которой и идут слова, звуки, мелодия. Их не я сочиняю — я проводник чего-то родового, единого, общего. Это уже не человеческая плата, уровень ответственности не личностный, не частный».

(Егор Летов)

А вот что написал в 1856 году Алексей Константинович Толстой: